11 septembre 1942 : La rafle de la communauté juive de Lens

À l’aube du 11 septembre 1942, une tragédie se joue dans le silence des rues de Lens. Il est 4 heures du matin lorsque la Feldgendarmerie allemande, épaulée par la police française, frappe aux portes. En quelques heures, 327 personnes – dont 223 Lensois – sont arrêtées, rassemblées, puis dirigées vers la gare.

Elles ne le savent pas encore, mais elles viennent d'entamer un voyage sans retour, vers Auschwitz-Birkenau.

Une communauté enracinée et paisible

Avant la guerre, la communauté juive de Lens représentait environ 3 % de la population. Composée majoritairement de familles venues d'Europe centrale et orientale dans les années 1920-1930, elle s’était installée dans un rayon restreint autour de la gare.

Nombre d’entre eux vivaient du commerce ambulant de vêtements et de tissus, vendus notamment aux ouvriers polonais des corons. Une communauté modeste, laborieuse, vivant en paix.

Le marquage, l’isolement, la traque

Dès l’occupation allemande, les persécutions se mettent en place. Le statut des Juifs d’octobre 1940 interdit certaines professions. Le recensement est imposé, les biens sont saisis, et à partir du 3 juin 1942, tous les Juifs de plus de 6 ans doivent porter l’étoile jaune.

À Lens, 308 personnes sont alors identifiées. L’administration locale participe activement à ce travail d’exclusion. Il ne restait plus qu’à frapper.

À la veille du nouvel an juif, la déportation

Le 11 septembre 1942 tombe à la veille de Roch Hachana, le nouvel an juif. Ce jour de fête et de recueillement devient celui de l’arrachement.

Les familles sont tirées du lit, enfants dans les bras, bagages précipités. 57 enfants lensois, dont 11 bébés, sont arrêtés avec leurs parents. Le cortège traverse la ville dans l’indifférence. Certains rescapés se souviendront même de moqueries.

Des actes de courage dans l’ombre

À Lille-Fives, les personnes arrêtées sont regroupées. Là, dans cette gare de tri, des cheminots résistants tentent l’impossible.

René Douce et Louis Saint-Maxent cachent 8 personnes, dont 5 enfants. Au total, une soixantaine d’individus parviendront à échapper à la déportation grâce à 24 cheminots et à quelques soignantes de la Maison Ambroise-Paré.

Mais la majorité poursuivra la route vers Malines, en Belgique. De là, le convoi de la mort, partira le 15 septembre vers Auschwitz.

Le sort des déportés

Le 17 septembre, le train arrive à Auschwitz. Sur 1047 déportés, seuls 331 sont jugés "aptes au travail". Les 716 autres – femmes, enfants, vieillards – sont envoyés immédiatement vers les chambres à gaz.

Le bilan est terrible : sur les 991 Juifs recensés dans le bassin minier de Lens avant la guerre, 467 seront déportés. Seuls 17 reviendront.

Un silence long de plusieurs décennies

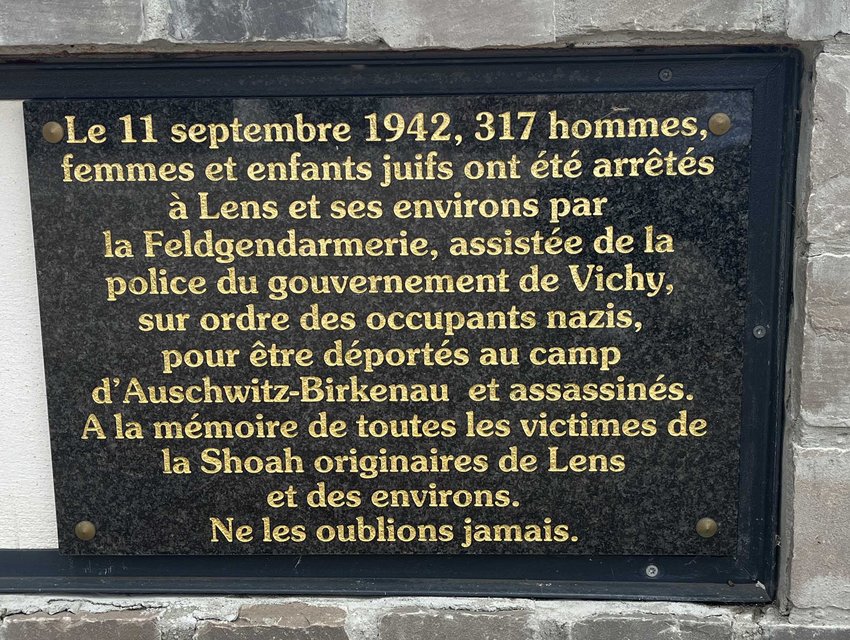

Après la guerre, le souvenir de cette rafle s’estompe. Une commémoration a lieu en 1945, puis plus rien. Il faudra attendre 1979 pour qu’une rue de Lens soit baptisée « rue des 528 déportés juifs ». Le 11 septembre 2002, la ville organise une importante cérémonie commémorative. Deux plaques y sont inaugurées : l’une à la gare de Lens, l’autre au monument aux morts situé avenue Van Pelt.

En 2019, cette dernière est remplacée par une nouvelle plaque, tenant compte des précisions issues des recherches historiques les plus récentes.

Ne pas oublier

Chaque année, le 11 septembre, la ville de Lens se recueille. Collégiens, associations, élus, anciens combattants, se réunissent pour transmettre la mémoire.

Dans le hall du lycée Condorcet, une plaque rend hommage aux enfants disparus. C’est pour eux, pour ces vies brisées, pour ces noms que le temps ne doit pas effacer, que nous devons nous souvenir.